神葬祭について

神道式で行われる葬儀を「神葬祭」といいます。

神道の霊魂観

私たち日本人は、この身体を親から貰い、霊魂を氏神様からいただいてこの世に生まれてくるという信仰を昔からもっています。肉体には寿命があり、機能を終えた肉体は産土の土に返ってゆきますが、神様からいただいた霊魂は不滅なのです。

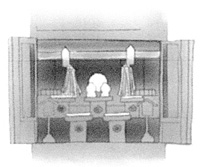

そこで人が亡くなると、不滅の霊魂には、土に返る肉体に代わり、新しく用意した霊璽にお遷

り願います。それは生前と変わらぬ父の霊であり、母の霊ですので、ご先祖様として、”いますがごとく”お仕えして、一家の守護神として

祖霊舎にお祀りします。

忌

寿命を終えた肉体は、悪臭を放ち腐ります。穢れです。そして清まわって土に返ります。

霊魂は、肉体と共にこの世に在った期間、知らずに、或いは知りつつ犯した罪穢を肉体を離れて洗い落とし、清まわって、氏神様から分けいただいたときの清々しい元の神霊に立ち返ってゆきます。

この間私たちは、故き人が目に見え、言葉をかわすことのできたこの世から、目に見えぬ幽界へと世を別つ悲しみに耐え、ひたすらこの霊魂が祖霊舎の神鏡の如く曇りなく清々しく、心静かに鎮まりますようにと祈り、御跡を偲び慕いまつるのです。この期間は昔は一年としました。

しかし、今日では昔のように直ちに土葬せず、一旦火葬が行われることなどからも、実際にはその期間が短縮されるようになりました。

霊魂は、肉体と共にこの世に在った期間、知らずに、或いは知りつつ犯した罪穢を肉体を離れて洗い落とし、清まわって、氏神様から分けいただいたときの清々しい元の神霊に立ち返ってゆきます。

この間私たちは、故き人が目に見え、言葉をかわすことのできたこの世から、目に見えぬ幽界へと世を別つ悲しみに耐え、ひたすらこの霊魂が祖霊舎の神鏡の如く曇りなく清々しく、心静かに鎮まりますようにと祈り、御跡を偲び慕いまつるのです。この期間は昔は一年としました。

しかし、今日では昔のように直ちに土葬せず、一旦火葬が行われることなどからも、実際にはその期間が短縮されるようになりました。

亡くなった場合の心得

- まず神棚及び祖霊舎にその旨を報告し、神棚の前面に白紙を貼ります。

- 人を頼んで、氏神様に「帰幽奉告」(亡くなった旨を奉告する)をお願いし、病気平癒祈願などした神社があれば、代参を派するか遥拝をして祈願を解きます。

- 喪主を決定し、葬礼に通じた人を葬儀係にお願いして、喪主及び家族はできるだけ故人のそばに 祗候(そば近く仕えること)しながら弔問者の礼を受けるようにします。

- 火葬前日(殆ど死亡当日)までに、霊璽(仏式における位牌)を用意して遷霊祭(みたま遷し)に支障のないよう注意します。神道の霊璽は装飾の多い仏式を避け、白木のものを用います。

- 死亡届・火葬埋葬の認可手続きをします。

- 葬儀の日時を神職に相談し、お願いします。

- 墓標は頭部を角錐にした角柱(最低一面だけでも節のない役物)を用意します。神職あるいは、しかるべき人に揮毫を依頼します。

神葬祭の流れ

亡き人を厳かに送る葬送の儀礼である神葬祭は、いくつものおまつりが行われます。地域の習慣によって多少異なりますが、ここでは県内のごく一般的な例を示します。

「枕直しの儀」 ・・・

遺体を北枕にし、白布で顔を覆い、枕もとに屏風を立て、守り刀を置きます。

「納棺

の儀」 ・・・

湯灌して遺体を清め、白装束を着せて棺に納めます。

「遷霊祭

」 ・・・

霊璽にみたまを遷すおまつりです。

「発柩祭

」「火葬祭」

出棺し火葬に付します。

「通夜祭

」 ・・・

夜通し故人を偲びます。本来、通夜は故人の蘇りを祈るものでした。

「葬場祭

」 ・・・

最後のお別れをするおまつりです。弔辞、弔電を読み上げ、生前を偲びます。

「埋葬祭

」 ・・・

墓地に向い、遺骨を埋葬します。

「帰家祭

」 ・・・

直ちに家へ帰り、葬儀が滞りなく終了したことを仮霊舎に奉告します。

以後10日毎のおまつりをして「50日祭」後に「

忌明祭」を行って、神棚の前の白紙を取り、新しい霊璽を仮霊舎から祖霊舎にお遷しする「合祀祭」が行われます。

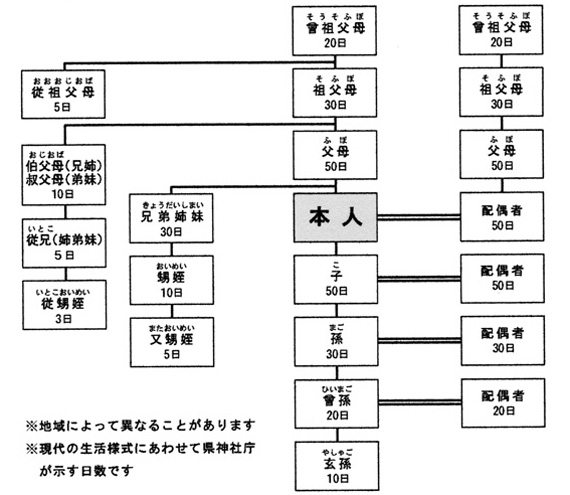

服忌について

親族が亡くなった場合、一定期間喪に服します。これを「服忌」といいます。

「忌」とは、死を悼む期間で、50日以内とする場合が多いようです。その期間を「忌中」といいます。忌明け後は、遠慮していた神棚のまつりや神社参拝を再開します。祭礼行事や正月行事も平常通り行ってかまいません。

「 服」とは、忌明けの後も身を慎み、平常に返ろうとする期間で、「服喪」といいます。「喪中」はその期間をいい、日数は各自の心情に委ねられます。慎みを表しつつ、普段の生活を送ります。

「忌」とは、死を悼む期間で、50日以内とする場合が多いようです。その期間を「忌中」といいます。忌明け後は、遠慮していた神棚のまつりや神社参拝を再開します。祭礼行事や正月行事も平常通り行ってかまいません。

「 服」とは、忌明けの後も身を慎み、平常に返ろうとする期間で、「服喪」といいます。「喪中」はその期間をいい、日数は各自の心情に委ねられます。慎みを表しつつ、普段の生活を送ります。

会葬者の一般的心得

- 拝礼の作法は仏式と違い玉串を捧げ拝礼します。二拝二拍手一拝の拍手は「忍び手」といって故人を偲び音を立てずに手を合わせます。

- 供花について、神道では「真榊」(大きな榊に紙垂を付したもの)または、造花は避け「生花」を奉ります。

- 神葬祭での包みについて、玉串を捧げて拝礼しますので「玉串料」あるいは「御霊前」と書きます。

蓮の絵のないものを用います。

霊祭一覧

令和8年に執り行うべき霊祭一覧 (地方により数え歳もあります)

| 霊祭 | 歿年 | 歿後 |

|---|---|---|

| 1年祭 | 令和 7年 | 満 1年目 |

| 3年祭 | 令和 5年 | 同 3年目 |

| 5年祭 | 令和 3年 | 同 5年目 |

| 10年祭 | 平成28年 | 同10年目 |

| 20年祭 | 平成18年 | 同20年目 |

| 30年祭 | 平成 8年 | 同30年目 |

| 50年祭 | 昭和51年 | 同50年目 |

【付録】令和8年に執り行うべき仏式年回忌一覧

| 年回忌 | 歿年 | 歿後 |

|---|---|---|

| 1周忌 | 令和 7年 | 満 1年目 |

| 3回忌 | 令和 6年 | 同 2年目 |

| 7回忌 | 令和 2年 | 同 6年目 |

| 13回忌 | 平成26年 | 同12年目 |

| 17回忌 | 平成22年 | 同16年目 |

| 23回忌 | 平成16年 | 同22年目 |

| 27回忌 | 平成12年 | 同26年目 |

| 33回忌 | 平成 6年 | 同32年目 |

| 37回忌 | 平成 2年 | 同36年目 |

| 50回忌 | 昭和52年 | 同49年目 |

親族関係図・「忌中」日数表