参拝の作法

参拝の作法

- 鳥居をくぐる前に軽く会釈し、境内に入ります。

- 手水舎で手水をとり、心身を清めご神前に進みます。

- 軽く会釈をしてから賽銭箱に賽銭を入れ、鈴緒を鳴らし、

「二拝二拍手一拝」の作法で拝礼します。 - 軽く会釈をしてから退きます。

手水の作法

神社にお参りし、ご神徳をいただくためには、まず「心身の清浄」につとめることが必要です。したがって参拝の前には、心身を清める意味で「手水」(てみず)を忘れてはなりません。標準的な手水の作法は次の通りです。

1.

右手で柄杓に清水を汲み、

左手を清めます。

左手を清めます。

2.

柄杓を左手に持ち替えて、

右手を清めます。

右手を清めます。

3.

再び柄杓を右手に持ち、左手の

ひらに清水を受け、口をすすぎ、

終わって左手に水を流します。

ひらに清水を受け、口をすすぎ、

終わって左手に水を流します。

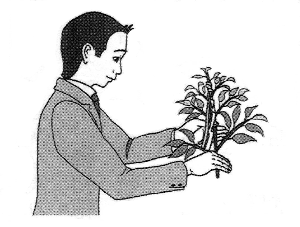

玉串拝礼の作法

神社での拝礼作法は「二拝二拍手一拝」(にはい にはくしゅ いっぱい)です。特にご祈願や祭典などでは、玉串を奉り拝礼します(玉串奉奠)。玉串とは、榊(県内ではヒバ・イチイ・サワラ等)に紙垂をつけたものです。玉串を通して、自らの誠の心を神さまに捧げるのです。玉串拝礼の基本的な作法は次の通りです。

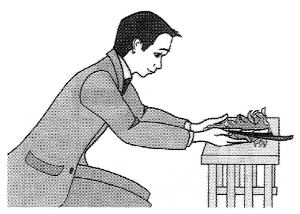

1.

玉串を受けたら右手で根元を持ち、左手で下から支え、胸の高さに構え、神前に進みます。

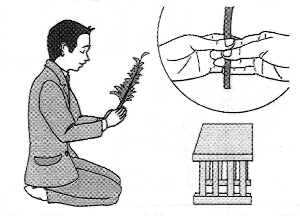

2.

会釈(45度)後、根元を90度回し、左手を下げ、両手で持ち、祈りを込めます。

3.

根元を左手に持ち替え、時計回りに回しながら、根元を御神前に向けて、玉串案に捧げます。

4.

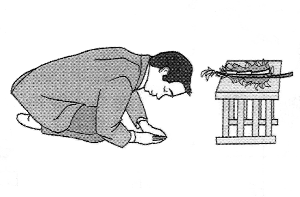

「二拝二拍手一拝」

90度に身体を二回折ります。次に胸の高さに両手を合わせ、右手を少し引き、手を二回打ちます。右手を戻し、祈りを込め、手を下げ、もう一回身体を折り、最後に会釈をして自席に戻ります。

90度に身体を二回折ります。次に胸の高さに両手を合わせ、右手を少し引き、手を二回打ちます。右手を戻し、祈りを込め、手を下げ、もう一回身体を折り、最後に会釈をして自席に戻ります。

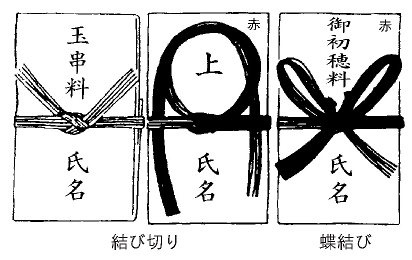

包みについて

神さまへの日常のお参りは、お賽銭をあげて拝礼しますが、特別に祝詞をあげてもらってご祈願する場合には、ご神前に「御初穂料

」または「玉串料」を供えます。

◎御初穂料 玉串料

日本では古来より、初めて収穫された稲穂は、まず神さまにお供えし、豊かな実りを感謝してきました。野菜や果物、魚の初物も同様です。御初穂という言葉は、ここに始まります。いまでは、季節にかかわらず「御初穂料」としてお金を包みお供えします。また、ご神前に捧げる玉串にちなんで、「玉串料」とも言います。

◎水引について

水引には蝶結びと結び切りがあります。蝶結びは、何度あってもよいお祝い事に、結び切りは、二度あってはよろしくない結婚式や葬儀のときに用います。